EnContexto | El discurso en la memoria histórica para construir empatía: el uso del testimonio

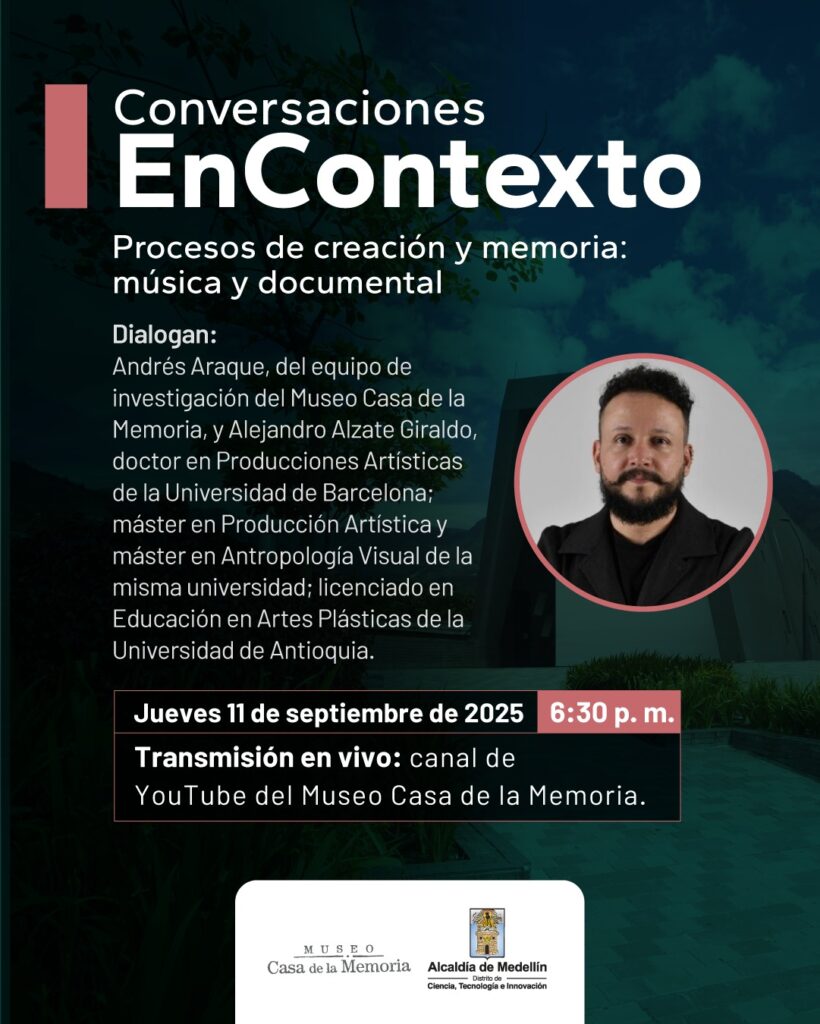

| ConversacionesEnContextoProcesos de creación y memoria: música y documental Dialogan: Andrés Araque, del equipo de investigación del Museo Casa de la Memoria, y Alejandro Alzate Giraldo. Doctor en Producciones Artísticas de la Universidad de Barcelona; Máster en Producción Artística y Máster en Antropología Visual de la misma Universidad; Licenciado en Educación Artes Plásticas de la Universidad de Antioquia. Día: jueves 11 de septiembre de 2025. Hora: 6:30 p. m. |

Enlace de la conversación en video: https://www.youtube.com/watch?v=3Lvj9IzIIeI

Enlace de la conversación en audio:

A continuación también puede encontrar la transcripción de la conferencia:

Buenas noches para todas, todas y todes. Esperamos que estén muy bien. El día de hoy en conversaciones en contexto vamos a hablar de un tema muy interesante para nosotros, sobre todo los que estamos como anclados o asociados a los procesos artísticos. Vamos a hablar de procesos de creación y memoria a partir de la música y el documental. Para eso tenemos un invitado muy especial: Alejandro Alzalte Giraldo. Docente universitario, Doctor en producciones artísticas de la Universidad de Barcelona, Máster en producción artística, Máster en antropología visual y Licenciado en Educación Artes Plásticas.

Bienvenido Alejandro ¿cómo estás?

Muy bien Andrés, muchas gracias por este espacio. Muchas gracias al Museo Casa de la Memoria y a ustedes por la invitación. Muy bien, muy contento de estar aquí esta noche conversando con ustedes, una conversación sobre los procesos de memoria tan importantes para nuestra comunidad, para el mundo y para cada uno de nosotros.

Alejo, muchas gracias por recibir la invitación. Si bien, lo conversamos un poco cuando nos pensamos este conversatorio y el perfil de Alejandro es un perfil que pasa por la investigación, por las fuentes académicas, pero pasa por algo que nos interesa mucho también desde el El museo Casa la Memoria: es divulgar la construcción de memoria y la construcción de contenidos.

Vamos a hacerle una serie de preguntas que tiene que ver justamente con la creación artística, especialmente desde la música. Alejo es músico y ha realizado procesos desde el documental. Entonces, Alejo, ¿qué tal si arrancamos con la primera pregunta?

Muy bien. Primero, a mí me da curiosidad cómo llegaste a la creación artística y a la construcción de memoria.

¿Cómo llegaste a este proceso?

Hay algo con lo que quisiera abrir está conversación “hay cosas que no se pueden explicar con palabras”. De alguna manera en los discursos sobre la memoria lo hemos trabajado mucho, lo que llevamos por dentro, es algo que sentimos, algo qué carga nuestro cuerpo, algo que escuchamos diariamente.

Hablemos de los recuerdos ¿cuáles son los recuerdos de los sonidos, de escenarios, agradables, dolorosos, tristes o de miedo?

Esos recuerdos estructuran gran parte de mi creación, desde la producción artística, me permite darle cuerpo a las obras, un cuerpo diferente al texto, un cuerpo diferente a la palabra, un cuerpo de sonido, un cuerpo en imagen. Llevo muchos años conectado con la imagen, el video y el sonido. Con la música, como lo mencionas, me muevo en ese campo.

Desde que tengo memoria he sido un creador, primero desde la escultura. Empecé con ese proceso desde muy niño, creando con el barro, en el taller en mi casa, luego fui por el camino del dibujo y después me encontré con la música.

Cuando me encontré con la música, empecé con los plectros, con las cuerdas pulsadas, me encontré con el oficio de ser profesor. Me encantó ser profesor. Inicié siendo profesor en una escuela rural en las montañas antioqueñas y me pareció fascinante. De muy pequeño, la mamá de un amigo era profesora en una escuela rural, íbamos a hacer talleres de arte allí. Es algo que yo traigo desde hace muchos años.

Luego me fui a temas mucho más académicos y cursé mi doctorado, pero realmente la construcción, la relación entre la creación artística y entre la memoria se me fue dando a través del trabajo de campo. Inicié haciendo un trabajo con una asociación de mujeres latinoamericanas en Barcelona, donde hacíamos un proceso de memoria. Con ellas trabajamos sobre la idea del olvido, del desarraigo, de cómo eran los procesos migratorios. Trabajamos sobre la idea de cómo ellas se habían ido de sus lugares de origen, mujeres argentinas, mujeres peruanas, mujeres colombianas. Con ellas abrimos una conversación sobre ¿por qué? se habían ido de sus países. Encontramos una materia viviente que es el dolor, el recuerdo. Ahí empecé a hacer documentales, fotografías que conforman una propuesta expandida desde la fotografía, desde el cine y también desde la música. Este proyecto se llamó “Señales de humo” y fue expuesto en el Museo de Arte Moderno de Medellín y en el Centro Cívico Pati Llimona en Barcelona.

Ha sido un proceso muy conectado con esa materia viviente, que es la memoria, poniéndola en un punto diferente que no solo sea la palabra, porque finalmente como iniciaba y como les contaba, no es solo el la palabra la que puede llevar el discurso de la memoria.

Después de esto me encontré con la idea del archivo. Con el archivo audiovisual her realizado trabajos documentales y académicos. El archivo nos permite hacer un viaje en el tiempo. Poder revisar el archivo es como una especie de back to the future en el que tú puedes volver a cómo eran esas fotos de tu casa, a cómo eran esas fotos de tu barrio, a cómo eran esas fotos de ciudad. El archivo es apasionante y en él habita esa conexión con la violencia, con el dolor, con la alegría, con lo que nosotros tenemos, porque a partir de esas revisiones de archivos he logrado generar procesos fotográficos, textos, también he hecho música alrededor de esa reflexión.

Alejo, me parece que tocas un punto muy interesante y es porque generalmente cuando hablamos de memoria en Colombia, se cree o se estima que se habla de memoria, del conflicto armado o del dolor, pero cuando tú hablas de tu trayectoria mencionas que es la memoria de lo sensible, del recuerdo, del pasado, de la familia, de las montañas, de tu experiencia personal con el barro, con la música. Entonces, me parece que tocas un tema muy importante y es que la memoria no es únicamente lo que pasa por la guerra o por el conflicto armado, sino eso que pasa también por la vida de cada persona, que me parece bonito porque crea la identidad, los arraigos, los desarraigos, crea las topofilias, las sinestesias también, es decir, cómo uno siente un olor y se transporta a un lugar, uno escucha un sonido y también se va a ese momento. Me parece muy bonito eso que mencionas.

¿Cómo te topas con esas personas que han vivido algún tipo de violencia y no necesariamente del conflicto armado, de las guerras. sino del desplazamiento, el despojo, el cambio climático y la pobreza? ¿En qué momento de tu trayectoria o de tu experiencia te topas o se cruza tu creación artística o tus curiosidades con la memoria del conflicto armado o de las víctimas del conflicto armado en Medellín y Colombia?

Con mi familia crecimos en municipios de Antioquia, yo nací en Medellín pero mis papás son del Eje Cafetero, son de Aguadas Caldas. Vivimos en diferentes municipios por el trabajo que tenía mi padre, nos movíamos a diferentes lugares y fue un momento muy duro en el que empezó todo el tema de la violencia asociada al paramilitarismo. Recuerdo mucho en algún momento que yo ya había empezado a hacer música. Yo ya tenía mi primera agrupación musical y siempre salíamos a ensayar en las tardes. No veía la hora de que se terminara el horario del colegio para reunirme con mis colegas a ensayar, para mis amigos y para mí era un momento muy chévere.

Hubo un momento de toque de queda declarado por los grupos paramilitares, ese día sentí algo por dentro que es muy difícil explicar, fue un vacío. Recuerdo que estaba en un teléfono público rojo. Recuerdo no tener a quién llamar desde ese teléfono, como había escuchado todo lo que había pasado, quizá quería llamar a uno de mis colegas para ir a ensayar, o a uno de mis hermanos que estaba en la universidad, ya que los mayores viven en la ciudad. Pero recuerdo un vacío, era el vacío de que nos van a matar. Particularmente ese teléfono rojo estaba al frente del cementerio. a partir de eso he escrito algunos algunos guiones. Tengo un par de largometrajes escritos que retratan esas situaciones. Incluso al recrear esas escenas he sentido mucho dolor, en algunos momentos no me puedo contener. Recuerdo que a dos compañeros de mis hermanos del colegio los desaparecieron. Primero desaparecieron a uno, después al otro, eran colegas de nosotros, yo convivía mucho con ellos y luego fue como una oleada de muerte en la cual no nos podíamos mover por Colombia. En ese tiempo empecé la universidad y luego seguí con mi proceso, pero con ese vacío por dentro, de estar en medio de una materia sensible que es era la guerra, vivir en medio de desapariciones, de cadáveres, de amigos perdidos, de mis los colegas, de los amigos de mis de mis hermanos, de mis amigos en el ejército, fue un momento aterrador.

Ese teléfono rojo, para mí fue un símbolo, estaba al lado del colegio, en una esquina y al frente estaba el cementerio, recuerdo que solamente estábamos en mi casa mi hermana menor, mi mamá y yo. Yo estaba terminando el bachillerato, fue el momento de cierre de año y fue un momento de sentirme con mi familia pero en medio de mucha soledad, en medio de la guerra. En ese tiempo empecé a hacer fotografías, en mi página web, ustedes alejandroalzateg.com pueden encontrar esas esas fotografías que hablan de ese proceso.

Bueno, Alejo, muchas gracias por contarnos tu experiencia, porque no es fácil. Contar esas memorias que narran cómo nos sentimos y más cuando nos atraviesa la guerra de una forma u otra. Y creo que a partir de eso que nos narras, yo te quería preguntar justamente:

¿De qué manera la música y el documental se pueden convertir en herramientas para sanar o para documentar, para denunciar, para resistir a las violencias o la injusticia?

Tengo unos referentes muy importantes a nivel cinematográfico. Uno es Patricio Guzmán, es un documentalista chileno, él ha sido como mi compañía en el proceso de reflexión. Patricio Guzmán lleva toda la vida documentando el caso de las desapariciones en Chile, la violencia política. Patricio Guzmán dedicó toda su vida a mantener esa memoria viva, él siempre dice que: “un país sin memoria es como una familia sin álbum de fotografías” eso es es muy significativo. Yo me he movido en el campo del cine documental y eso me ha conectado mucho con la comunicación. Ese proceso documental te permite reflexionar sobre lo que ha ocurrido. El caso alemán. Es otro ejemplo muy claro de la importancia de hablar sobre la violencia y conservar la memoria de la tragedia. Muchas veces escuchamos que la gente dice, «Ah, porque otra película sobre los nazis. «Sí. y otra y otra y otra porque también nunca nos deberíamos olvidar de lo que pasó en el holocausto. Cada persona que nace, debería escuchar lo que pasó en el holocausto.

Eso es una invitación de mi parte a que el que nazca aquí en Colombia sepa que una vez yo estuve en ese teléfono rojo y que ahí, yo me enteré de lo que había ocurrido con los amigos y los compañeros de mis hermanos, y que eso ocurrió y que ellos no son una cifra, sino que son personas que ya no existen y que eso ha seguido pasando. Entonces, el documental y el cine de ficción también son llamados a expresar esas situaciones. La palabra no es suficiente, las imágenes y los sonidos son también necesarias para darle cuerpo a las sensaciones. No tiene nada que ver ni con lo estético, ni con lo bello, aunque está es una materia que lo compone, pero debe estar ahí. El cine alemán me ha movido muchísimo, así como toda la reflexión a través de las dictaduras en el sur de América Latina, las cuales han estado cargadas de situaciones similares a las que hoy en día ocurre en Colombia.

Documentalistas como Marta Rodríguez, o fenómeno de la nueva ola francesa y Agnes Varda, han tocado temas muy importantes. Desde la música hay una materia viviente en la que siempre hago énfasis, es la identidad cultural, para reforzar nuestras historias y narrativas. Lo que pasa, por ejemplo, con los músicos: Jorge Veloza y César López. Ambos hacen un llamado a no olvidar el origen campesino, porque si lo olvidas, también vas a olvidar lo del teléfono, también vas a olvidar a qué suenan en la música interpretada con tiples, bandolas y guitarras.

Intento siempre recordar las palabras que están en desuso. Es una práctica continua de memoria que hago, de la memoria de mis antepasados. Siempre intento hablarle, por ejemplo, a mi mamá con palabras que ya no están, es un ejercicio muy bonito. La música y el lenguaje me permiten ampliar elementos como la tradición oral, la memoria, tener en cuenta lo que han hecho los juglares y cómo esa memoria se convierte en canción canción, de poesía en poesía, de rima en rima y algo así me pasa con las con las imágenes.

Mi búsqueda como artista, es una búsqueda para recordar, es una búsqueda en función de la memoria. Hay armonías, hay imágenes, hay muchas cosas, en mi corazón lo que me mueve es el recuerdo y el hecho de no olvidar algunas cosas, tanto desde la guerra, como lo mencionamos, pero también desde la identidad cultural, del el hecho de ser campesinos, de ser montañeros, de estar alrededor de de la montaña, para mí eso es muy, muy importante.

Me parece muy bonito eso que tocas porque justamente tiene que ver con lo que iniciamos y es que la memoria no solamente surge a partir del dolor o la guerra, o el conflicto y las victimizaciones, sino también de la tradición, todo lo que nos antecede. Si nosotros hablamos de memoria, la memoria, por ejemplo, Jelling, ha sido una socióloga teórica que nos ha dado grandes referencias para estudiar la memoria, ella menciona que justamente la memoria es un marco interpretativo en la cultura en la que vivimos. O sea, a partir de lo que hemos vivido en experiencias previas o nuestros antepasados, podemos definir un poco la cultura en la que habitamos, y eso significa que podemos revisar nuestras tradiciones, nuestras historias, nuestros mitos, pero también las violencias que nos han precedido.

Me parece que tocas un punto muy bonito con Patricio Guzmán, que de hecho creo que uno de mis documentales favoritos es Nostalgia de la Luz. Ese documental es hermoso cuando él muestra los procesos de mujeres buscadoras en el desierto de Atacama y conversa con los astrónomos como que la luz de las estrellas estamos hechos, de las de los mismos materiales químicos de las estrellas, pero también de los huesos, que las mujeres buscadoras están ahí todo el tiempo en el desierto buscando en esos centros de detención clandestina que tenían las dictaduras. Me gusta mucho esa referencia que usas y que además en Colombia también ha habido grandes documentalistas.

Estamos hablando, por ejemplo, una Marta Rodríguez, que fue la primera cineasta documental que empieza a documentar, valga la redundancia, hechos que tienen que ver con la violencia, con la explotación infantil y laboral, con la violencia étnica, los indígenas, creo que su último documental fue La sinfónica de los Andes, que habla de la violencia de los niños en el Cauca. Me gusta que traes ese documental justo como ese lenguaje que justamente tiene que ver con la forma de narrar esas violencias, pero también esas identidades que muchas veces no son reconocidas.

También con la música pasa mucho, por ejemplo, en el museo hemos tenido conciertos de César cuando llega su escopetarra, uno dice, ¡aquí pasa algo! Hay un lenguaje que dice, “la música puede superar la violencia en muchos aspectos, puede darle frente, puede dar la cara, darle lenguaje, darle forma.» Eso me parece sumamente poderoso porque justamente lo que buscamos también desde lo que hacemos, es dar herramientas desde lo simbólico, desde lo creativo de cara a las violencias.

Yo aquí quisiera dar una cuñita y es que justamente este sábado 13 de septiembre de 2025, en el Museo Casa la Memoria se va a proyectar un documental que se llama Rostros Ausentes y es una proyección que va a ser un conversatorio con madres y mujeres buscadoras y que también es apoyado por la Corporación Jurídica Libertad, el Movice y colectivos de mujeres buscadoras de Medellín a propósito del documental. Entonces, muchas gracias por esas referencias porque como que uno empieza a hacer conexiones, y el audiovisual, el documental se presta y la música también como para conectar lo sensible, para conectar esa tradición que heredamos, entre otras cosas.

Hay algo que me queda como en duda y es que justamente como que uno pone su subjetividad o su experiencia y eso también atraviesa todos los procesos de creación.

¿Cómo crear a partir de lo que se vive o lo que se siente? pero también está el Alejandro Intelectual, el que produce conocimiento, el que es profesor universitario. Yo te quería preguntar, ¿tú y otros artistas pueden tener unos retos a la hora de trabajar con memorias que tengan que ver con el dolor, con la guerra, más allá de las que nos has contado, que has experimentado?

Sí, Andrés, yo creo que es un llamado a la ética, hay un tema de cuánto revelas en en el discurso de tu obra, cuando esa materia central no es la no es la tuya, cuando es un discurso del dolor que no viene de ti y que proviene de un trabajo de campo. Entonces, creo que ahí hago un llamado muy claro al asunto de la ética, para tener muchísimo cuidado con el asunto de las fuentes, con el asunto de cómo revelamos la información y hacia dónde llevamos esas intencionalidades. Creo que hay algo fundamental y es la conexión con la memoria desde tu propia experiencia o sentimiento, porque así la subjetividad tienes una intencionalidad genuina, la cual te va a permitir llevar un discurso discurso genuino, que parte desde tu trabajo de campo y que conecta con esa con esa intención de decir, en mi caso es esa intención es no olvidar, tener presente la identidad, recordar los asuntos lo locales, las montañas. Eso está conectado conmigo, no es algo adicional, no es algo que yo quiero ir a ver desde afuera, sino que es algo que realmente está conectado conmigo y que nos pertenece a todos.

Hay unos procesos de cocreación en los que yo no soy un agente externo, porque yo también siento eso, porque también en Colombia todos sentimos el dolor. Una recomendación para los artistas, es que si no están conectados genuinamente con los temas, no los abordan, por el respeto a las víctimas, por el respeto a los procesos de creación, a la verdad, porque en la verdad en la obra es fundamental.

Cuando es un asunto científico, que como lo mencionas, en mi caso yo realicé mi doctorado en la Universidad de Barcelona, hice una de mis maestrías asociadas al Departamento de Antropología Social y Cultural, donde mis profesoras llevaban más de 30 años haciendo trabajo de campo con los indígenas Pumén en Venezuela, por ejemplo, y venían con un proceso muy detallado de recolección de información, una información asociada a informaciones cuantitativas y cualitativas, donde quizás era más de orden descriptivo o de una reconstrucción histórica de los procesos de evolución y cambio del territorio o de las prácticas culturales, un estudio muy sólido y muy sistemáticas. Entonces, es una invitación de que cuando sea de una manera externa sea un proceso sistemático, sea un proceso con mucho tiempo, sin un afán de entregar un producto.

Eso refuerza el tratamiento ético con el fin de ser riguroso desde la recolección de información para estudios más cualitativos o cuantitativos. Cuando estás en la parte creativa estas situaciones deben atravesarte el corazón, eso es lo poderoso de de las artes, que en un artículo no podría mencionarlo, pero en una de mis canciones si lo puedo hacer.

Ahora, estoy muy próximo a lanzar un EP que se titulará: Travesía. Es un EP que está atravesado por eso, por el corazón, son experiencias muy diferentes a la información de un artículo. Es mi música, donde me permito tocar el tiple, la bandola, la guitarra eléctrica, incluir palabras que están en desuso e incluir discursos de memoria. Quiero ponerlo en tres momentos diferentes 1. La creación como esa experiencia del corazón, 2. La parte ética que puede mediar las dos cosas y 3. El estudio sistemático y juicioso sin afán para hacer un estudio y seguimiento histórico de una manera rigurosa.

Alejo, me parece muy bonito eso que tocas y mencionas de pasar por el corazón, porque a veces incluso retomamos mucho a Galeano cuando menciona eso, que el verbo de la memoria es recordar y recordar tiene un sufijo que es recordis en latín que significa pasar por el corazón. Entonces, la memoria del corazón está completamente conectada. Hay algo que mencionas que a mí me llama mucho la atención y es ¿por qué? Generalmente cuando hacemos investigación social cualitativa o cuantitativa, creemos que ser riguroso es igual a ser ético, ¿cierto? Que ser muy sistemático, es ser ético, que sistematizar muy bien la entrevista es darle una ética a la investigación, posiblemente sí, pero ¿qué pasa con la ética de las víctimas? Y aquí yo, por ejemplo, me he hecho mucho la pregunta, es por ese lenguaje que el artículo, que el libro, que el capítulo del libro no tiene y es, por ejemplo, los gestos, las miradas, los silencios que también son necesarios, son políticos, son lo que se omite es político, también lo que se dice es político, pero también el silencio muchas veces es una decisión y yo creería que ahí donde hablamos de esas experiencias quizás estéticas que esas investigaciones no logran. Entonces, yo te quería hacer una pregunta:

¿Qué papel juega la sensibilidad estética en la que puede transferirse emociones en que los públicos nos conectamos, conocemos esas narrativas? O sea, ¿cuál es el papel de esa estética que un artículo no puede lograr?

Hay algo muy bonito en esa en esa pregunta que relacionas y es el proceso de la investigación creación, en el cual Colombia ha sido uno de los principales países gestores y promotores. La investigación creación, logra contener eso que estamos hablando, esa sensibilidad que te permite hablar con respeto de un tema específico, de un tema que nos atraviesa a todos desde elementos sonoros, gráficos y visuales entre otros.

Creo que también tiene que ver con el proceso de identificación y empatía, esa es la clave. El diálogo con los públicos, el diálogo desde la comunicación de la ciencia, el de la investigación como un puente que une una reflexión con alguien en un contexto sobre el cual se está reflexionando. Entonces, ahí voy a poner un ejemplo de otro trabajo con el que he venido explorando también hace muchos años y es todo el tema del análisis asociado al fenómeno del narcotráfico y a las narcoseries. Es un problema gigante de impacto mundial y aunque lo trabajamos desde el análisis de las series, de las figuras de narcotraficantes, de los contextos destruidos, desde el impacto que tenemos en nuestro contexto. Cuando hablamos de eso, tenemos unas métricas y analizamos qué se usa, qué músicas, qué sonidos, a qué sentimientos apela en los artísticos etc… Pero además de eso, vemos cómo eso nos ha afectado, cuánto mal nos ha hecho a nosotros, cuánto mal nos ha hecho el narcotráfico, cómo nos ha destruido y como cada vez viene más hacia nosotros como la sombra de la muerte. Es como una sombra que te acompaña y de la cual es muy difícil huir.

Es muy difícil cuando vas en una calle, te encuentras y sabes, por ejemplo: dónde asesinaron al futbolista de la selección Colombia: Andrés Escobar. Es como si sintieras el frío de la muerte en tu cuerpo, cuando pasas por ahí y te preguntas: «¿Por qué?, ¿Por qué asesinaron a Andrés Escobar? ¿Por qué ocurren cosas así en este país? TEniendo en cuenta que el futbol tiene un impacto tan importante en nuestra cultura popular, ¿cómo se tramita algo tan horrible como el asesinato de de Andrés Escobar, por qué puede ocurrir esto y claro, está en las series, eso se puede contar y se puede analizar de manera rigurosa, pero muchas veces yo he escuchado como algunas personas o producciones lo banalizan. Se nombra como «bueno, esta gente estudia series” pero yo no estudio series, yo estudio que, cuando yo paso por mi casa, un frío me invade el corazón, de pensar que en esa licorera asesinaron a Andrés Escobar.» pienso: esto no puede ser cierto.

Cuando este hecho está en un fragmento de un capítulo, de una serie, no es una broma. Es el frío de la muerte que nos acompaña como sociedad y que está constantemente acechando, porque el narcotráfico todo el tiempo nos persigue, todos somos víctimas del narcotráfico. No se trata solamente de las personas que puedan estar en la periferia o en las montañas; no. La muerte y el narcotráfico nos acechan constantemente y yo lo veo como un fantasma, como un una figura que siempre está con nosotros y mucho más en las prácticas culturales.

Soy egresado de una Facultad de Antropología Social y Cultural de la Universidad de Barcelona y eso me ha hecho una persona muy sensible con la observación y el trabajo de campo. Un trabajo de campo que me permite ver que los comportamientos cotidianos me obligan a entender de dónde venimos como sociedad.

Andres: me parece muy interesante eso que mencionas del narcotráfico, porque cuando uno se pone a hacer, cómo lo voy a decir de la forma más irrespetuosa, un análisis o se pone a mirar cómo están creadas ciertas narrativas, las series, los guiones, las producciones, uno a veces ve que incluso se prima como esa figura de lo violento, que muchas veces también está mediada por el mercado, por el consumo y por las grandes industrias. Y a mí me lleva a pensar mucho también, por ejemplo, como en el cine local, como por ejemplo, un Víctor Gaviria, por ejemplo, cuando habla, por ejemplo, de Rodrigo d no futuro, esa estética que a veces creemos que lo estético es lo lindo y resulta que la estética tiene muchas matices, hablamos de eso, de ese no futuro, del punk de los jóvenes de Medellín, de la ciudad más violenta del mundo y que hoy en día eso se ha transformado afortunadamente, pero que siguen permaneciendo cosas.

Entonces uno se pregunta también cómo esos roles como bueno, ¿cómo podemos entender que esas estéticas mencionan algo? ese silencio, esos ruidos, que uno pase por un lugar y naturalice que el bar de la esquina, pero que uno no dimensioné que ahí sucedió un crimen. Por ejemplo, ahorita que en el marco de los 350 años de Medellín hicimos varios recorridos y pasamos, por ejemplo, por Adida, por la escultura de los niños de Villatina en el parque del Periodista y cuando uno habla con las personas que participan de las acciones del museo, uno dice cómo, «Ey, ¿tú sabías que esto pasa acá?» y ahí, por ejemplo, están los elementos simbólicos, la escultura de los niños, la escultura del lápiz en la vida.

Estas estéticas o experiencias que son incluso de ciudad o audiovisuales, musicales, que son narrativas, tienen un papel muy interesante ahí que puede ser un potencial o por el contrario pueden ser usadas como para legitimar, para avalar, naturalizar. Vemos que en Medellín hay posiciones muy encontradas, por ejemplo, la figura de Escobar y tiene que ver gracias a esas estéticas que predominan o que se legitiman muchas veces en los medios y uno dice cómo ¿qué pasa acá?, porque esta estética o esta narrativa está construyendo una memoria que naturaliza el narcotráfico y que además tiene como cierta aceptación que nos ha perjudicado profundamente como país, como Medellín, como ciudad.

Entonces, uno se cuestiona mucho ese papel de la estética o de las narrativas, por ejemplo, mediadas a través del arte en estos medios. Yo creo que ahí me surge una pregunta justamente y me da mucha curiosidad y es, ¿qué hacemos con eso?.

Por ejemplo, desde el Museo Casa a la Memoria tenemos varias áreas. Por ejemplo, está el área de educación y pedagogía, que justamente es la que se encarga de que los contenidos desde la memoria, desde que los jóvenes, adolescentes, universitarios, comparecientes y víctimas puedan conocer las narrativas, pueda conocer la construcción de memoria, el acceso a la verdad, a la reparación simbólica.

Pero yo te quería preguntar justamente a ti como educador y como artista:

¿Cómo esos procesos pedagógicos pueden fortalecer la construcción de memoria?

Ahora tenemos algo muy bonito de como desde la pedagogía y desde lo que mencionas, como conectando lo que mencionas del narcotráfico y de ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿Uno qué hace con ese dolor? ¿Qué hacemos cuando tenemos un dolor que no se cura con medicina? Cuando es un dolor cultural, cuando es un dolor colectivo, como el asesinato de Guillermo Cano, ¿Usted qué hace con eso?, ¿Usted qué hace con la con la muerte de los profesores? ¿Qué se hace con eso?. Nosotros nos preguntamos y ahí es donde el papel de resistencia de las artes es fundamental porque lo más sanador podría ser hacer una canción con ellos. Donde Guillermo Cano está presente y también desde los procesos de memoria, desde la pedagogía. Hoy tenemos herramientas, herramientas como la inteligencia artificial, qué bonito sería escuchar la voz de Guillermo Cano y sus textos, saber que la inteligencia artificial nos puede ayudar a escuchar su voz y la de otros como la del Doctor Abad, la de Luis Carlos Galán y la de Jorge Eliecer Gaitán.

Podríamos tener un un proceso de aprendizaje, de cercanía, de una pedagogía de lo sensible, porque finalmente, si todo está en internet y si todo está en los chats, la sensibilidad debe estar en otros entornos, quizá en una instalación donde te encuentres con una parte del periódico y de la sala de redacción, donde Guillermo Cano y tú se puedan encontrar de manera virtual para escuchar sus notas.

Desde la pedagogía hay un encuentro con la historia, un encuentro con la memoria, un encuentro muy bello. Ya no se trata de dar una clase de manera tradicional, sino de pensar cómo generamos un puente entre el conocimiento, la historia, la memoria, lo sensible, las tecnologías y poder experimentar esas sensaciones.

Cada una de las personas que nos está escuchando en este momento tiene historias como similares, las del narcotráfico, las del teléfono rojo. Todos tenemos esas historias y esas historias mediadas con un proceso pedagógico, poder hablarlas con sus sobrinos en la casa, con sus vecinos, escribir un poema y recitarlos ya es una ganancia.